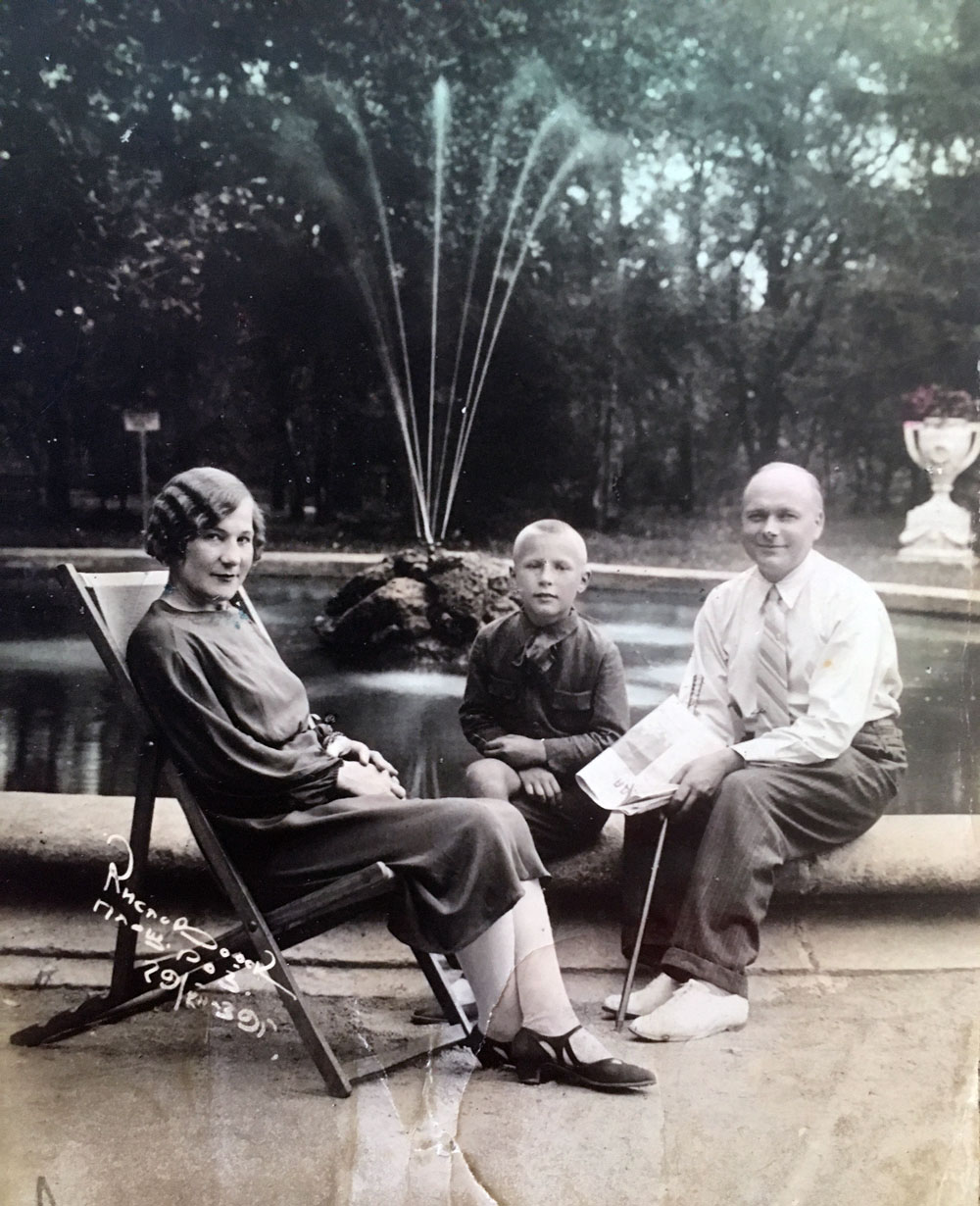

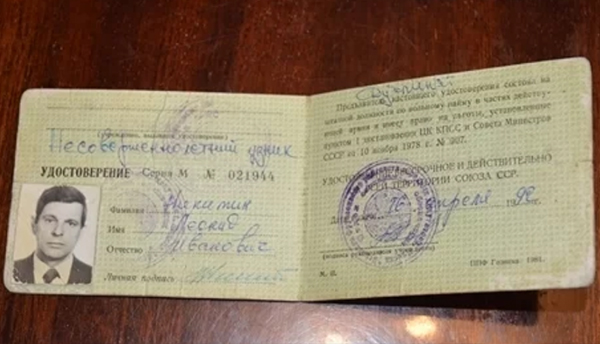

Дороги войны привели Валентину и Леонида Никитиных в одну школу, где они и познакомились. В марте супруги отметили 62 года со дня свадьбы.

Страшнее бомбы только голод

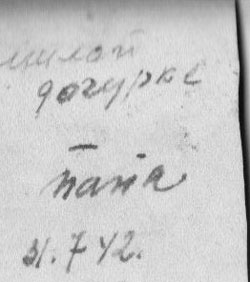

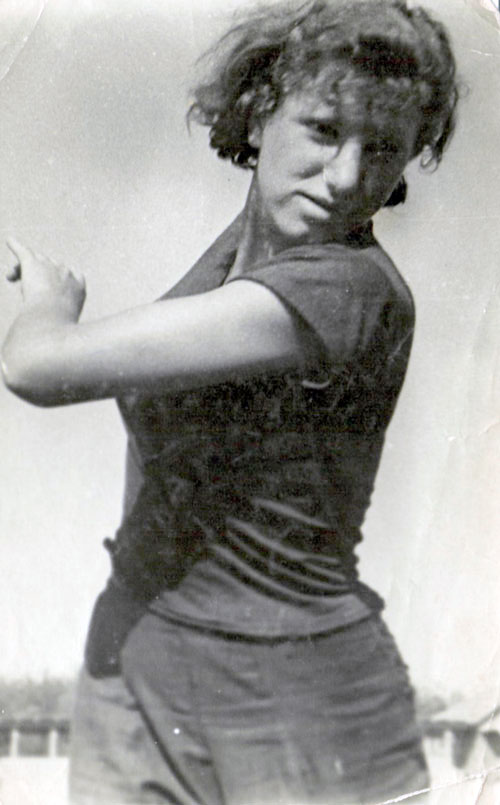

Мой папа Леонид Иванович, часто рассказывает, что самое страшное – это бомбежки и голод. Село на Смоленщине, куда приехала большая семья и прабабушка из родных Пуховичей в начале войны, фашисты бомбили нещадно, прерываясь только на обед. Фугасных авиабомб не жалели… Под один из таких обстрелов попали и мои родные: папина сестра Таня погибла на глазах у родных, а старшего брата Женю осколками ранило в живот. После этого он полгода не мог ходить.

От бомб бежали из одного села в другое, вспоминает отец, скитались по деревням, дальним родственникам и чужим домам. Голодали страшно: если у тех, кто жил в деревнях, еще были какие-то припасы на зиму, то у беженцев не было вообще ничего. Жмых, оставшийся после переработки льна, давали сосать детям, чтобы те не падали в обмороки. Четверо малышей (папе на начало войны исполнилось 6 лет) плакали от голода: тихо, уткнувшись в угол, чтобы мама не слышала. А моя бабушка выла от бессилия. Только когда наступила весна и в оттаявшей земле стали откапывать прошлогодние картофелины – «пышки», голод удалось обмануть.

Назавтра ждал Тростенец

Пляски на морозе

Папа: На Смоленщине оккупанты делали мертвую зону: в феврале 1943-го всех жителей гнали колоннами в Беларусь. Если вы видели документальные кинохроники того времени, где-то там и мой папа – мальчик, который все время пляшет в пути, чтобы не замерзнуть. Был лютый мороз, а папа в старых прохудившихся ботиночках, ноги быстро коченели, и бабушка ему говорила: «Пляши!»

Сотни километров шли пешком голодные. Младшую сестренку Клаву тянули на саночках. На ночь останавливались в колхозных сараях, детей укрывали соломой, чтобы не замерзли во сне. Если находили старую картошку – варили или пекли. Иногда удавалось что-то взять в дорогу перекусить. Конвоиры, немецкие и финские офицеры, были очень жестокие. Больных, немощных, отставших от колонны, пытавшихся бежать в лес расстреливали. Если ребенок плакал – били. При нацистах плакать было нельзя.

И они не плакали. Даже когда папа с сестрой потеряли мать с другими детьми, оказались в разных колоннах. Нашли друг друга только перед самой отправкой в концлагерь.

3 июля встретили в яме

Мама: Бабушку и маму с младшими ждал Тростенец. И скорее всего гитлеровцы их бы сожгли, зачищая минские лагеря перед отступлением: что с маленьких и слабых возьмешь? Но старик-охранник пожалел женщину с малышами. Ночью подошел к бабушке и сказал: «Если есть куда, бегите!». И провел к лазу в колючей проволоке. Они побежали: босые, по ледяной еще земле, ползком, короткими перебежками к Старовиленской, где жили родственники. Так и спаслись. Но до самого освобождения Минска целый месяц сидели в глубокой яме – боялись, что кто-нибудь увидит и выдаст фашистам. Только 3 июля, услышав победную «Катюшу», вышли из убежища и узнали, что Минск освобожден.

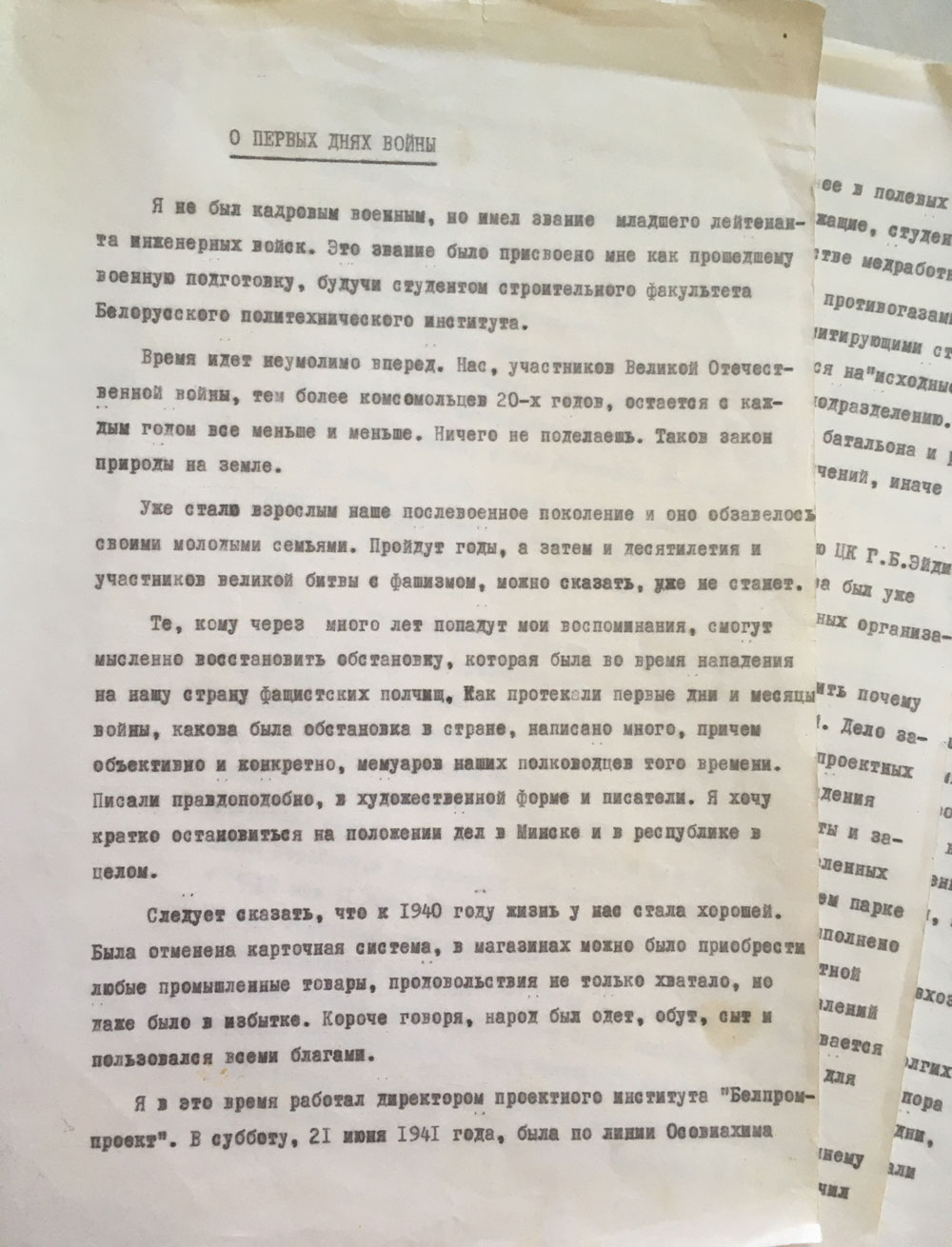

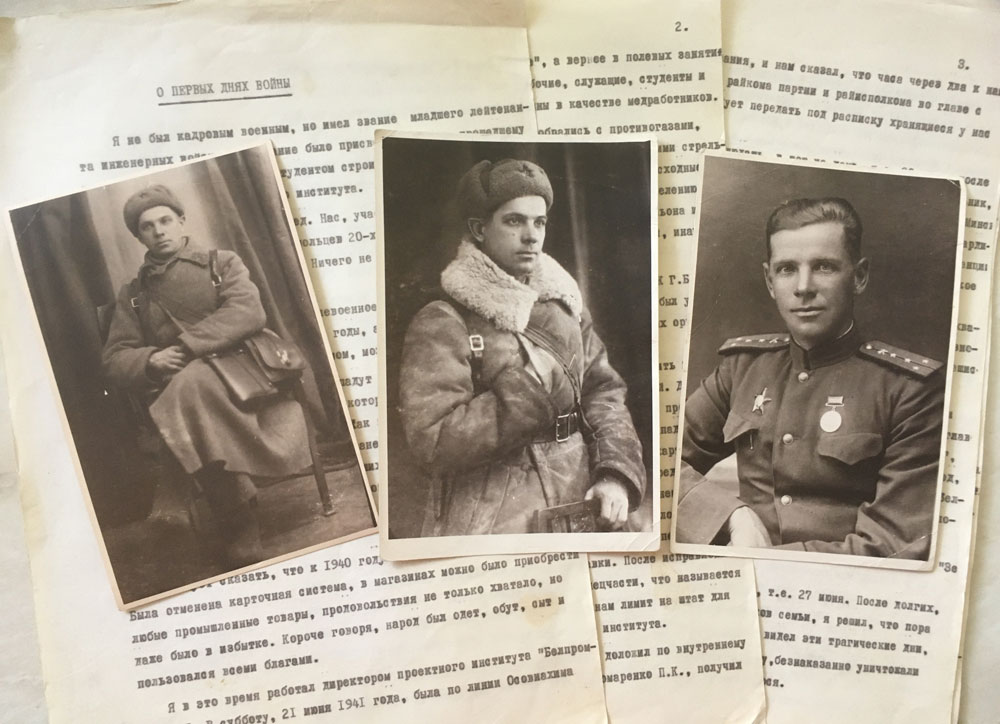

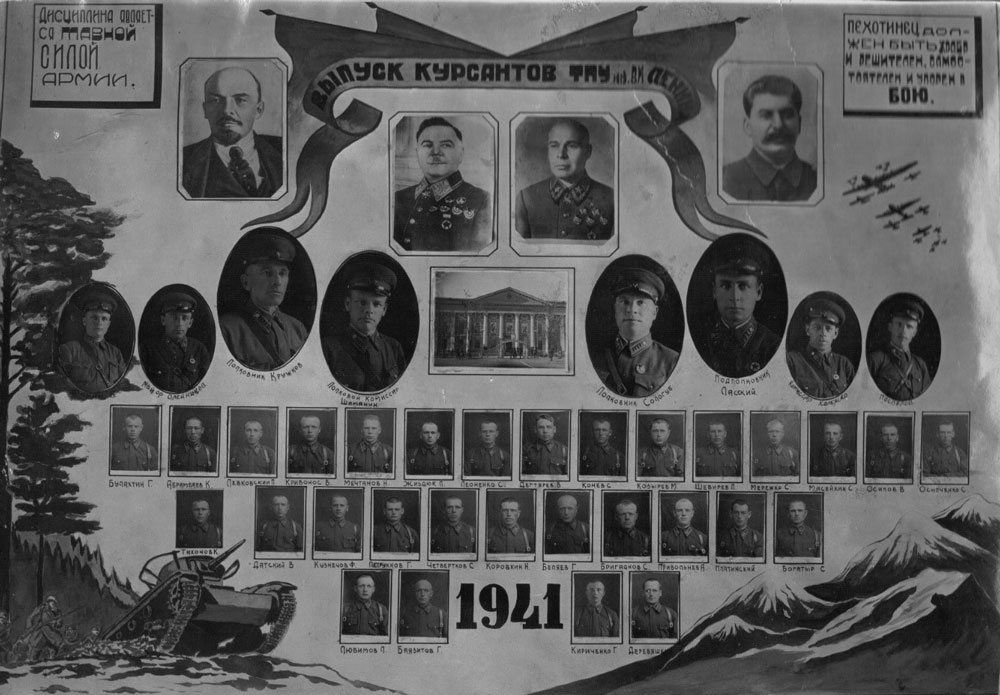

На армейском сборе в инженерных войсках, 1958 год.

Остаться в живых

Папа: В апреле 1944-го полицаи всех собрали, посадили в товарняки, приставили по два автоматчика на каждый вагон и повезли в концлагерь на юг Польши. Колючая проволока, бараки, десятки тысяч людей – это был фильтрационный этап: медкомиссии, осмотры, рентгены. Душ, диковинка для деревенских мальчишек, стал испытанием на прочность: их закрывали там и сначала давали нестерпимо горячую воду, от которой все тело было в ожогах, а следом – ледяную струю. И бежать некуда.

После этого узников фильтровали. Больных, с кого нечего было взять, отправляли на смерть. Папа рассказывал, что больше никогда и нигде не слышал столько плача, как тогда, когда больных детей отнимали у родителей. А у здоровых брали кровь: дети садились вплотную к стене и просовывали руку в отверстие. Боль, слабость, головокружение, а они все равно радовались, что хоть в живых оставляют. А потом здоровых узников повезли работать в трудовой лагерь в чешский город Мост. Папа с семьей и другими заключенными попал на плантации сахарной свеклы. Тяжелый изнуряющий, совсем недетский труд, постоянные голод и страх. Каждый день они боялись, что кого-то из детей убьют за немощность или расстреляют маму: ведь взрослых постоянно куда-то забирали, и назад никто не возвращался. Но 6 мая 1945 года бабушку и детей освободили. Это была Победа!

С тех пор для папы, а также для всей нашей семьи 6 мая и 3 июля – отдельные праздники: они выжили в этой кровавой войне, выросли, оба окончили школу с золотой медалью и Политехнический институт с красным дипломом. И вырастили детей и внуков. И до сих пор в деталях помнят те страшные годы – такое не забыть…