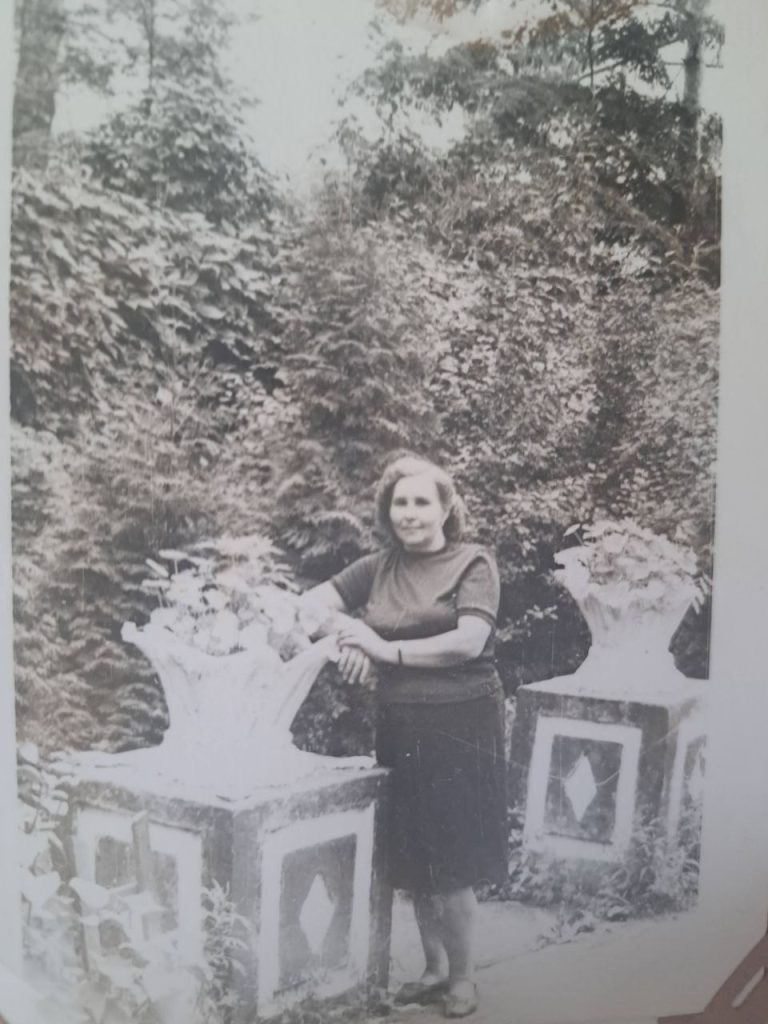

Когда я родилась, в нашей семье участников или свидетелей событий Великой Отечественной войны уже не было в живых, кроме одной бабушки, Таенковой Галины Егоровны, жившей в деревне Улуковье под Гомелем. В настоящее время нет уже и ее. Умерла в 2001 году.

Будучи ребенком, всякий раз, приезжая к ней в гости, я просила ее снова и снова рассказать мне о войне.

И она рассказывала…

Мирное лето, которое оборвалось

1941 год. Галине только исполнилось шестнадцать. Она с отличием окончила первый курс Гомельского медицинского училища, мечтала стать врачом, помогать людям. Лето обещало быть теплым и радостным, но 22 июня все изменилось. Через несколько недель фашисты вошли в Гомель.

Немцы ходили по домам, выгоняли людей, забирали одежду, еду, скот. А потом пришел приказ: всех молодых девушек — на сборный пункт.

Путь без надежды

Людей погрузили в закрытые вагоны, предназначенные для перевозки скота. Из удобств на полу вагонов была только солома, пропитанная запахом навоза.

Девушек отправили на каторжные работы в Германию.

Рынок рабов

В Германии их вывели на площадь небольшого поселка. Бабушка до конца жизни не могла забыть этот момент: девушек построили в шеренгу, а немцы ходили между ними, осматривали, как товар.

— Открывай рот! — рычал один из них, проверяя зубы.

— Повернись! — командовал другой, хватая за руки и ноги, ощупывая мышцы.

«Выбирали, как коров на рынке», — с дрожью в голосе вспоминала бабушка.

Ее отправили на ферму. Работа начиналась до рассвета и заканчивалась глубокой ночью: огород, скот, уборка в доме хозяев. Кормили два раза в день только пустым супом, а в выходной день вообще никакой еды не давали. Иногда, рискуя быть избитой, Галя воровала яйцо из-под курицы или выдергивала из земли морковку. Так и выживала.

Последняя зима в неволе

Когда фронт начал приближаться, хозяева в панике стали свозить рабов в Дармштадт. Галину с другими девушками отправили работать на завод по изготовлению металлических печей для походных кухонь.

Поселили их на второй этаж конюшни. Внизу ржали и били копытами лошади, получавшие лучший корм, чем люди наверху. Девушкам выдавали лишь жидкую баланду из куузику — кормовой брюквы, которой в мирное время кормили скот. Живот болел от постоянного голода.

Человек среди врагов

Однажды Галина серьезно заболела. Казалось, смерть уже протягивает к ней костлявые руки… Но помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Пожилой немец, работник завода, тайком принес ей несколько горячих картофелин и горсть таблеток.

— Atmen, — шептал он, показывая, как нужно накрываться одеялом над кастрюлей с вареной картошкой. Его дрожащие руки и испуганные глаза говорили больше слов — он рисковал жизнью, помогая «унтерменшу».

Огненный апокалипсис

Потом начались бомбардировки. Небо превращалось в адское полотно из взрывов, земля содрогалась, а воздух наполнялся криками раненых. Многие не пережили этих дней — одни погибли под обломками, другие сгорели заживо.

Освобождение

Когда в город вошли американские солдаты, казалось, сам воздух наполнился свободой. Впервые за долгие годы Галя наелась досыта — союзники выдавали настоящий хлеб, мясные консервы, шоколад.

Один из них, черноволосый врач по имени Майкл, увидев ее, тут же отвел в медпункт.

— You’re free now, — повторял он, протягивая ей два куска мыла.

В госпитале, куда Галю определили помощницей, пахло не кровью и смертью, а лекарствами и свежим бельем. Впервые за долгие годы она спала на удобной койке и ела из фаянсовой тарелки.

Между двумя мирами

Весной 1945 года судьба подбросила Гале неожиданное испытание – испытание соблазном. Молодой американский офицер, красивый и галантный, с голубыми глазами цвета неба Пенсильвании, умолял ее уехать с ним.

— Твоя Беларусь лежит в руинах, — говорил он. — В Америке тебя ждет новая жизнь.

Многие ее подруги уже согласились. Кто-то мечтал о достатке, кто-то – просто боялся возвращаться на пепелища. Но Галя, изможденная, но не сломленная, лишь качала головой:

— Мой дом ждет меня.

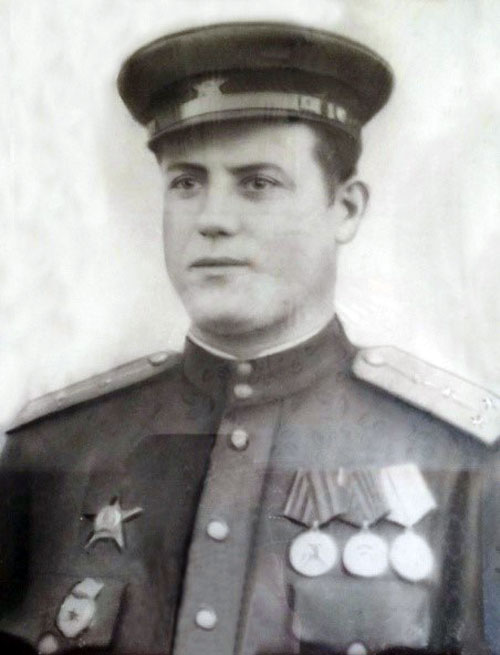

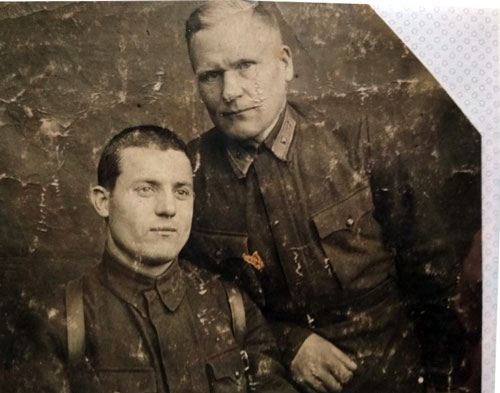

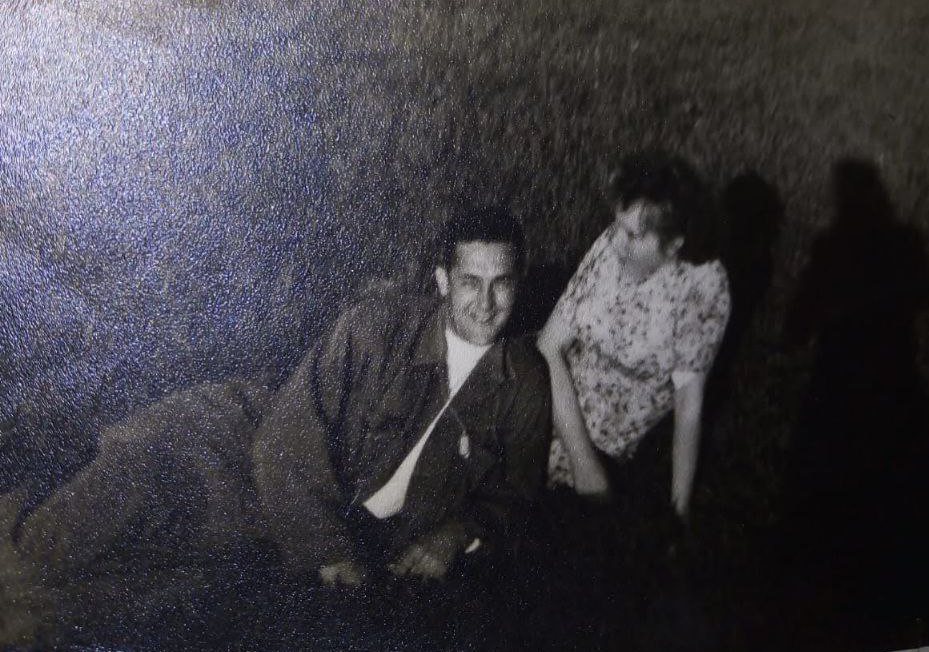

Судьбоносная встреча в Белостоке

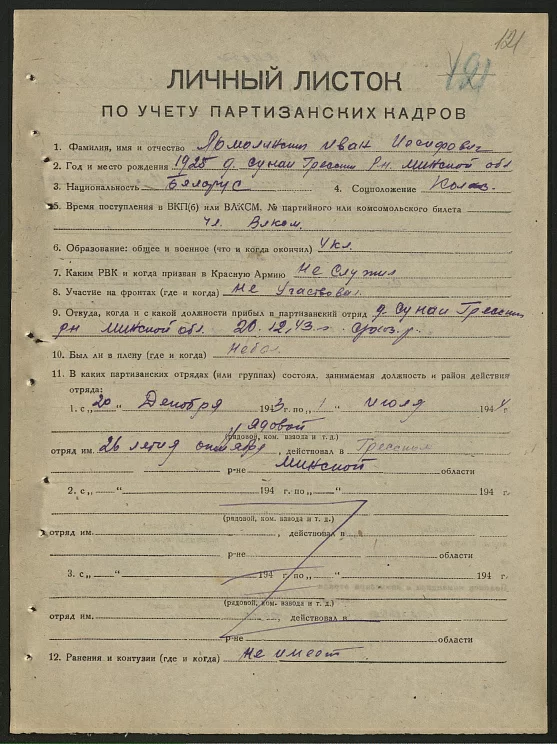

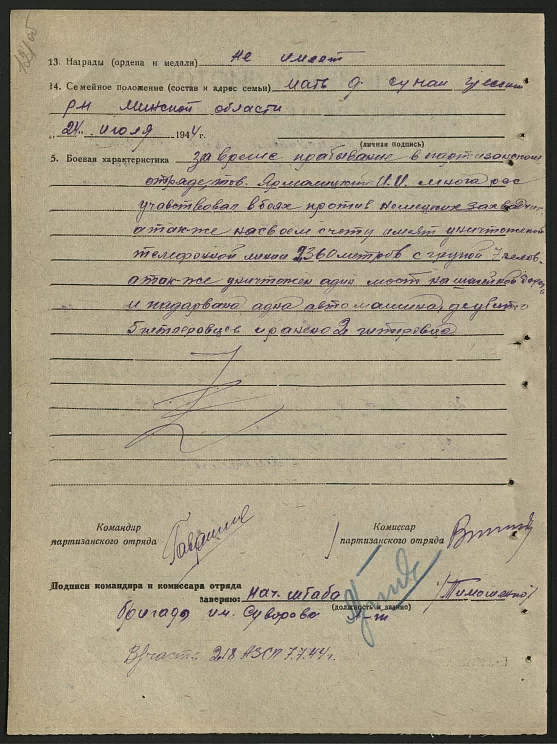

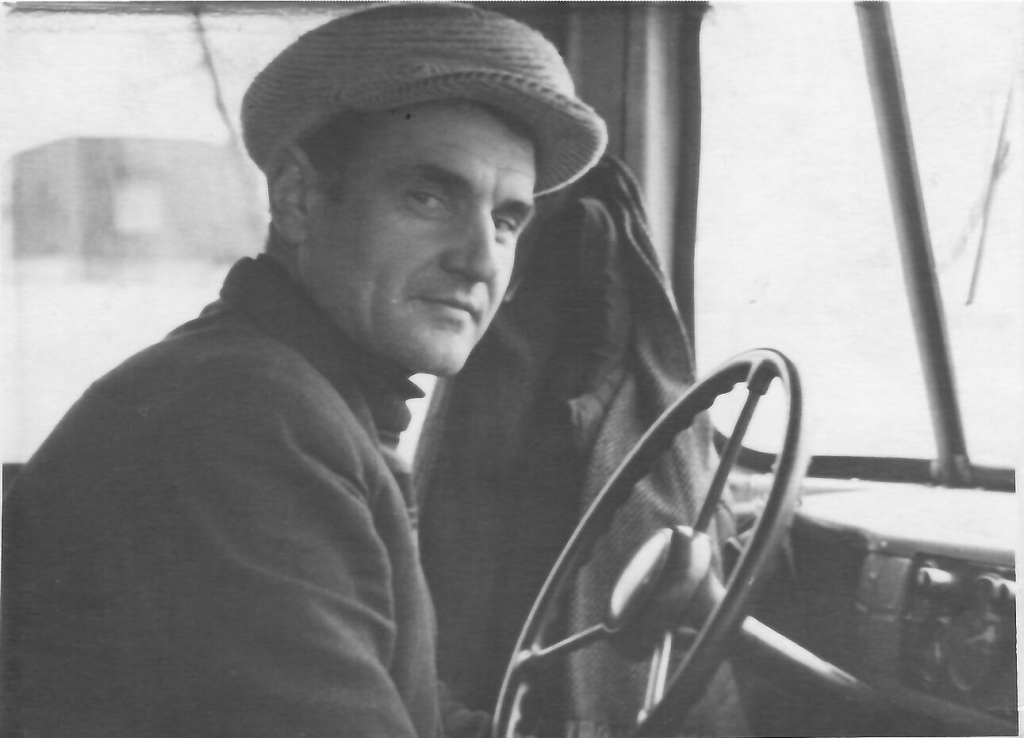

По пути домой в Белостоке она встретилась с моим дедушкой, тогда еще молодым учителем математики и физики Сергеем Иосифовичем Таенковым.

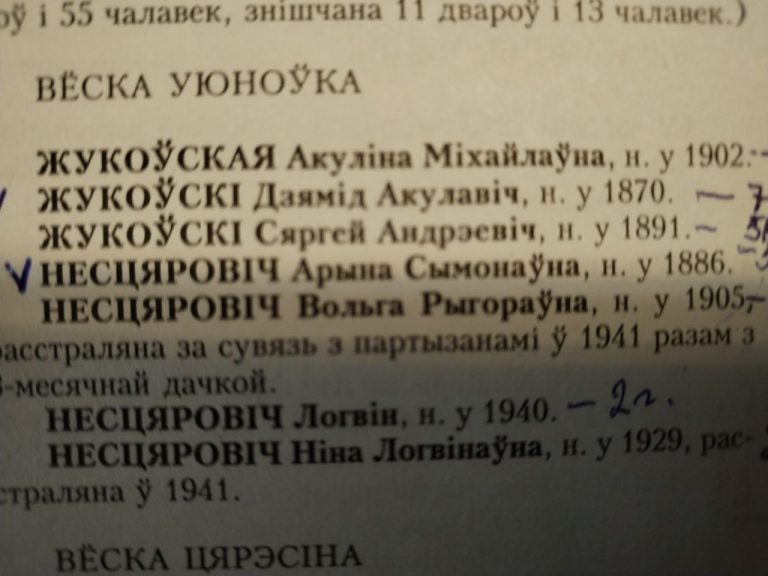

Улуковье встретило их черными печными трубами, торчащими из обломков и пожарищ. Фашисты, отступая, спалили почти все дома в деревне.

Первые месяцы бабушка и дедушка жили в землянке, которую Сергей выкопал своими руками. Галя, не привыкшая жаловаться, молча варила похлебку из лебеды, а по ночам, когда муж спал, плакала – не от голода, а от того, что не узнавала родных мест.

К 1951 году, уже с двумя дочками на руках, они въехали в новый дом. Сергей сам клал бревна, Галя месила глину для печи.

— Теперь у нас есть крепость, — улыбался Сергей, обнимая жену.

Вскоре у них родилась и третья дочка.

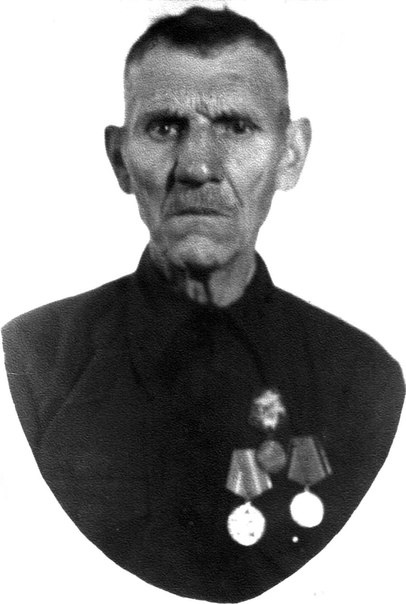

Вечный покой в родной земле

В деревне Улуковье и прошла жизнь Галины. Здесь она работала в больнице, растила дочерей, встречала старость. И здесь же нашла последний покой — на сельском кладбище рядом с мужем , где теперь шумят знакомые с детства сосны.

Она не искала славы. Ее подвиг был в обычном, но таком важном — в умении любить свою землю не в дни триумфа, а в годы испытаний. Вере в то, что из пепла можно возродить жизнь.

Теперь ветер гуляет над ее могилой, река Ипуть несет свои воды мимо, а в доме, который они с дедушкой построили, звучат голоса новых поколений. Просто. Тихо. По-настоящему.

Такой она и хотела остаться в памяти — женщиной, которая выбрала свою землю и пронесла эту любовь через всю жизнь.